第2回 また受けたいクリニックになるためには

本コラムの情報は掲載日時点の内容となります。そのため、最新の情報と異なる場合がございます。

また、本コラム記事はライターよる執筆記事であり、当社見解と異なる場合がございます。

初診をいかに再診に結びつけるか

-

![]()

-

前回は、クリニックの集患・増患におけるネット活用の重要性について解説しました。ただし、クリニックに新たな患者を呼び込むことができても、その患者に繰り返し受診してもらえなければ経営は安定しません。初診をいかに再診に結び付けるかは、クリニック経営の生命線と言えます。

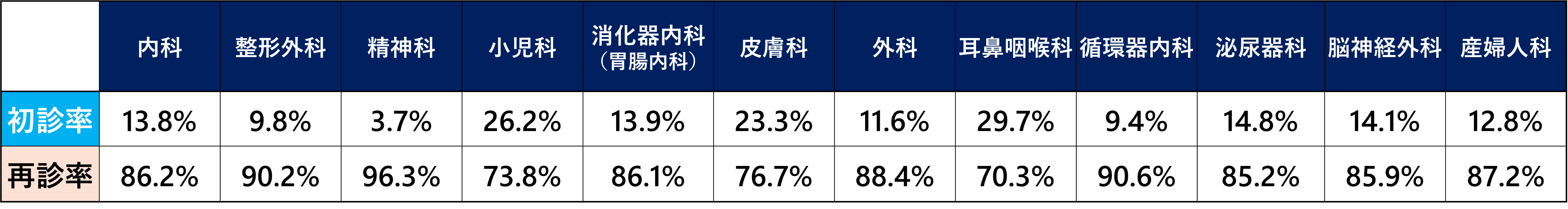

クリニックの外来患者数に占める再来患者数の割合、すなわち再診率は意外と高確率です。標榜している診療科によっても異なりますが、厚生労働省の医療施設調査によれば、クリニックの再診率は内科86.2%、外科88.4%、整形外科90.2%と9割前後に上ります(図1)。特に再診率が高いのが精神科で96.3%に達する一方、耳鼻咽喉科が70.3%、小児科が73.8%、皮膚科が76.7%と比較的低い傾向にあります。選ばれるクリニックを目指すのであれば、診療科にかかわらず再診率9割以上を目標にしましょう。

〈図1〉 主な診療科別に見たクリニックの初診・再診率

厚生労働省「令和5年医療施設(静態・動態)調査」による

https://www.e-stat.go.jp/stat-search/files?stat_infid=000040222726

患者の不満をいかに解消するか

診察までの待ち時間をいかに短縮できるか

-

では、患者に「また来たい」と思ってもらうために、どのような手を打てばいいのでしょうか。最も重要なことは、患者の満足度を高めることです。

初診の患者は、自宅に近いから、あるいは友人・知人の口コミやネット情報で評判が良いからといった理由でクリニックを訪れます。しかし、受付対応から診察時の医師の振る舞い、看護師など医療スタッフの印象、会計時の事務処理まで、どこかに不満を感じれば再び来院しようとは考えません。つまり、患者が不満を感じるであろう要素をいかに解消していけるかが、再診患者を増やすポイントになるのです。

厚生労働省の受療行動調査では、患者の満足度を項目別に尋ねていますが、外来で群を抜いて不満の多い項目が「診察までの待ち時間」です。これに「診察時間」「医師との対話」「医師による診療・治療内容」などが続きますが、不満を感じる患者の数は、待ち時間ほど多くはありません。(図2)従って、まずは待ち時間をいかに短縮するかに注力すべきです。

-

〈図2〉外来で患者が不満を感じる項目

![]()

厚生労働省「令和5年受療行動調査」による

https://www.mhlw.go.jp/toukei/saikin/hw/jyuryo/23/dl/gaisu-kekka2023.pdf

待ち時間の短縮に効果が期待できる手法として最初に検討したいのが予約システムの導入です。スマートフォンやパソコンなどから診察時間帯を選んで予約でき、自分の順番の確認が可能なクリニック向けのシステムが各社から発売されています。呼び出し機能付きなど製品によって違いがあるので、例えば高齢患者が多いクリニックでは固定電話による予約も可能なものを選ぶなど、自院に合ったシステムの導入を検討しましょう。

また、このシステムと連動させる形で、院内のモニターに診察待ちの順番を表示させることも待ち時間対策としては有効です。患者は実際に待たされる時間もさることながら、「いつまで待てばいいか分からない」ことにフラストレーションを感じるものです。診察までに要する時間のメドがつけば、患者の「待たされている」という負の感情は軽減されます。こうしたシステムには、予想される待ち時間を分単位で表示できる製品もありますので、導入を検討してみてください。

予診票活用など診察の効率化も検討

-

クリニック開設から間がなく患者が少ないうちは、待ち時間が問題になることはほとんどありません。しかし、患者数が増えてクリニック経営が軌道に乗ってくると、どうしても待ち時間の発生とその長期化が避けられなくなります。この段階で検討したいのが、効率化による1人当たりの診察時間の短縮です。

この面で威力を発揮するのが、予診票(問診票)による患者の症状の事前把握です。予診は看護師が担当する例が多いようですが、最近はタブレット端末による問診を採用するクリニックも増えています。例えばオフィス街に立地しているなど、比較的若い患者が多いクリニックなら、予診をタブレットのみとすることも可能かもしれません。

また、必ずしも医師の事前確認が必要でない検査や処置を、診察前に看護師などが行うことも診察時間の短縮に有効です。ルーティーンの検査などを診察前に済ますことができれば、待ち時間対策にもなります。 -

ここで大事なことは、効率化によって実現した診察時間の短縮が、患者の不満を招かないようにすることです。そのためには、患者とのコミュニケーションを充実させることが不可欠です。具体的には、患者の話をよく聞くこと、分かりやすく丁寧に説明することを、患者の目を見てしっかり行います。その際に病状や治療の見通しを示せれば、患者の満足度はより高まるでしょう。

電子カルテを導入している場合、医師は入力のため、どうしても患者よりディスプレイの方を向いてしまいがちです。しかし、そうした医師の態度に患者は冷たさを感じ、不満を募らせかねません。この問題の解決のため、最近はクリニックでも医療クラーク(医師事務作業補助者)にカルテ入力を任せ、院長は患者との対話に集中するスタイルを採るケースが出てきています。医療クラークを置けば、紹介状などの作成が素早くできるようになり、会計待ち時間の短縮にもつながります。患者とのコミュニケーション向上のため、検討してみてはいかがでしょうか。

医療DXの上手な活用で再診率向上を

診察の待ち時間を短縮すると同時に、患者とのコミュニケーションを充実させることができれば、先に紹介した調査の「診察までの待ち時間」「診察時間」「医師との対話」といった項目で、患者に不満を抱かせることは少なくなるはずです。予約システムやタブレット端末による問診システムなど、そのために必要な医療DX(デジタルトランスフォーメーション)のツールがあれば、積極的に導入を進めるべきでしょう。

医療DXはクリニックに効率化をもたらしますが、同時に使い方次第では、患者の満足度を高め、ひいては再診率を向上させることも可能にします。患者に「また来たい」と思ってもらえるクリニックづくりを実現するために、医療DXをうまく活用したいものです。

※医療機関の広告は、医療法等の法令により広告できる内容が制限されています。詳しくは厚生労働省の「医療広告ガイドライン」(https://www.mhlw.go.jp/content/001304521.pdf)をご確認ください。

- PICK UP